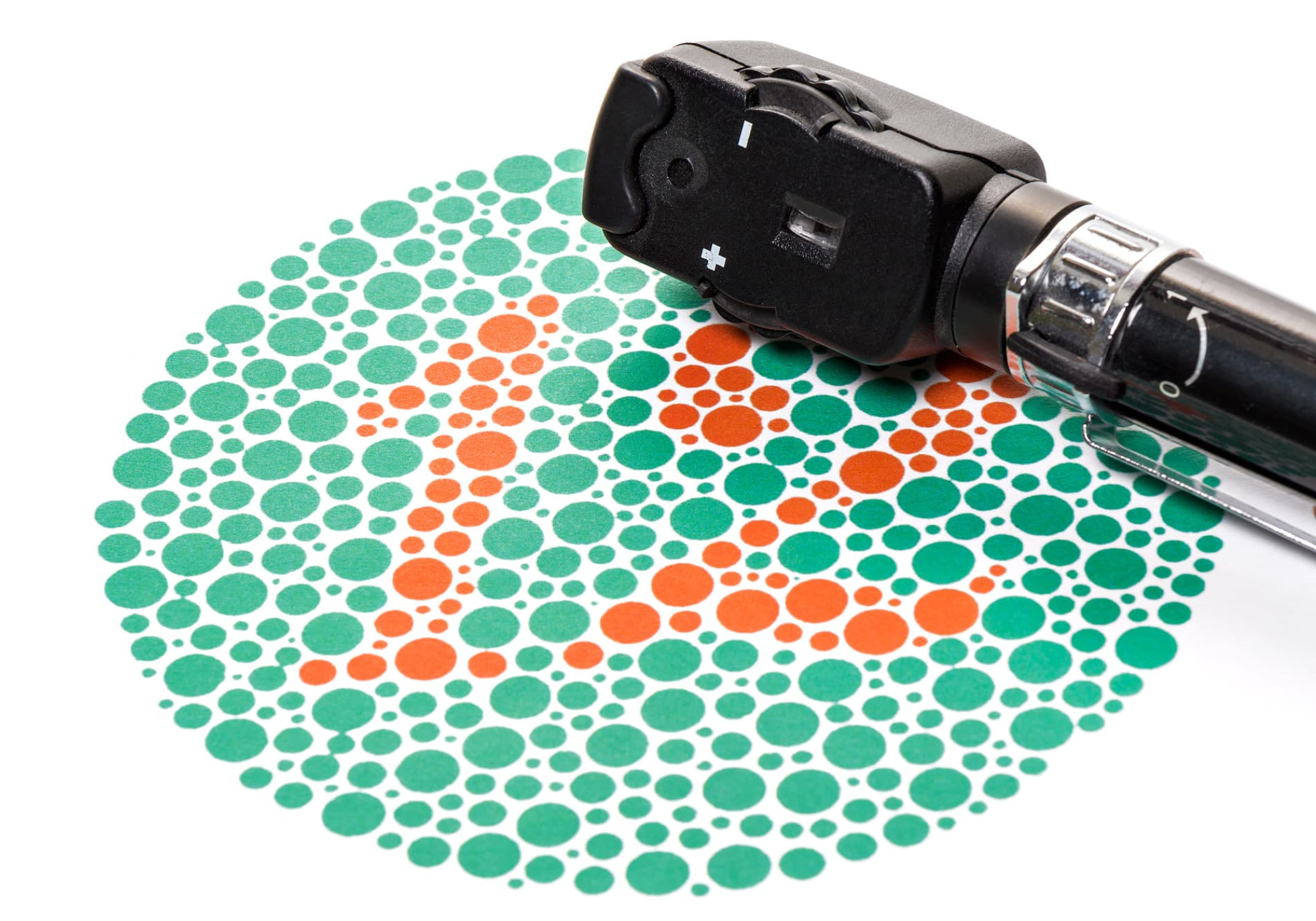

Wie funktioniert unser Farbsinn?

Farben sind ein Sinneseindruck, die durch unser Auge und unser Gehirn vermittelt wird. Farben entstehen durch elektromagnetische Strahlung unterschiedlicher Wellenlänge, die von lichtempfindlichen Nervenzellen detektiert werden. Wir Menschen besitzen im Normalfall drei verschiedene Zapfentypen... Mehr erfahren…